PRIX COAL 2026 : La Nuit

En 2026, le Prix COAL invite les artistes à défendre la nuit, ce bien commun aujourd’hui menacé. Enjeu écologique vital…

Nous sommes heureux de dévoiler le nom des dix artistes nommé.e.s pour le Prix COAL 2025. Les prix, dédiés cette année au thème de l’Eau douce, seront décernés en décembre, à l’occasion d’une nouvelle édition de Sans Réserve, le rendez-vous de la création engagée pour l’écologie, au musée de la Chasse et de la Nature à Paris.

Publié le 20 septembre 2025

Les cosmogonies immémoriales, qui sont parvenues jusqu’à nous, disent toutes que l’origine de la vie est liée à l’Eau. Les sciences contemporaines le confirment. Chaque organisme qui peuple la Terre, du plus simple au plus complexe, est « une créature de la soif ». Ses propriétés uniques, dont la capillarité, sa puissance de dissolution, son ruissellement permanent en font selon Gaston Bachelard « l’œil de la Terre » ou « l’organe du monde ». L’eau douce ne représente pourtant que quelques centièmes de l’eau sur Terre. La pression anthropique sur ses cycles en perturbe gravement les équilibres. Aux pollutions s’ajoutent des inégalités d’accès qui engendrent des conflits de plus en plus extrêmes.

Le Prix COAL 2025 est un appel à lutter contre l’assèchement de nos sensibilités, pour élever l’eau au rang qui lui est dû, au cœur de l’attention générale, pour la réhabiliter dans ses prérogatives symboliques et sacrées, pour la considérer comme l’alliée et la partenaire de nos existences. C’est aussi un appel à la protéger, à prendre notre part dans la restauration de ses cycles naturels, à réparer ses lieux qui ont été abîmés, en solidarité avec celles et ceux, humains et autres qu’humains, qui en sont irrémédiablement affectés.

LES DIX ARTISTES NOMMÉ·E·S POUR LA 16ÈME ÉDITION DU PRIX COAL ET LEURS PROJETS SONT :

Mirja Busch (Allemagne), Institute of PuddleologyCollectif Disnovation.org (Pologne/Canada/Danemark/France), Contre-récits de l’eau ; Férielle Doulain-Zouari (France/Tunisie), Ain el coton ; Charlotte Gautier van Tour (France), Bloom, le sang des glaciers ; Mohammad Rakibul Hasan (Bangladesh), The Blue Fig ; Pauline Rip (France/Pays-Bas), Elficologie : la récolte de la rosée du matin ; Julien Salaud (France), Mar & Co. ; Marcela Santander Corvalán (Chili), Agwuas ; Lara Tabet (Liban), A Personal Cartography of Entangled Toxicities: The Rivers ; Kay Zevallos Villegas (Pérou), Sous l’eau vivent les noms qui guérissent

CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX

SANS RÉSERVE, LE RENDEZ-VOUS DE LA CRÉATION POUR L’ÉCOLOGIE

Les prix seront décernés en décembre 2025, à l’occasion d’une nouvelle édition de Sans Réserve, le rendez-vous de la création engagée pour l’écologie, placé sous le signe de l’Eau douce au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris.

PRÉSENTATION DES DIX PROJETS ARTISTIQUES NOMMÉS PRIX COAL 2025 – EAU DOUCE

Mirja Busch (Allemagne), Institute of Puddleology

Surgissant dans les fissures des environnements créés par l’homme, les flaques d’eau reflètent leur environnement, offrent des niches écologiques et révèlent l’interdépendance entre infrastructures, cycles de l’eau et climat. L’Institut de Puddleologie est un projet de recherche artistique qui explore la perception des flaques d’eau en tant que phénomènes anthropiques, profondément liés à l’écologie urbaine et à la crise climatique. À travers une archive photographique de flaques d’eau du monde entier, des échantillons, des traces médico-légales de flaques asséchées, un système de classification des flaques, une terminologie inventée et des visites guidées d’observation, l’artiste étudie ces indicateurs des équilibres et déséquilibres écologiques.

Née en 1978 en Allemagne, Mirja Busch vit et travaille à Berlin. Depuis plus de dix ans, elle consacre sa recherche à l’exploration des flaques d’eau. Ses œuvres ont été exposées à l’Institut d’architecture de Flandre, au Humboldt Forum de Berlin, au Museum of Things de Berlin (2025), à l’Académie royale des beaux-arts d’Anvers (BE) (2023) ou encore à l’Académie des arts du monde de Cologne (DE). En 2024, l’artiste remporte la médaille de bronze du prix allemand du livre photo.

Collectif Disnovation.org (Pologne/Canada/Danemark/France), Contre-récits de l’eau

Dans le confort moderne, l’abondance de l’eau et sa disponibilité permanente la rendent paradoxalement invisible, simple facteur de production relégué à l’arrière-plan de la vie quotidienne. Pour déjouer cette réalité, des contre-récits émergent. Ainsi dans le Jura, l’histoire des coopératives inspire une gestion collective de l’eau. Les réseaux souterrains et sans frontières des nombreux karst (réseaux de rivières souterraines) qui s’y trouvent imposent une réflexion sur l’interdépendance et le commun. Le collectif imagine un essai vidéo qui explore ces enjeux de l’eau, des récits populaires aux connaissances scientifiques, du refus de l’eau courante et de sa pénurie à la mise au travail des rivières.

DISNOVATION.ORG est un collectif de recherche artistique créé à Paris en 2012, dont les membres principaux sont Maria Roszkowska (PL), Nicolas Maigret (FR), et Baruch Gottlieb (CA/DE). Reconnu dans le paysage culturel mondial, il est bénéficiaire de plusieurs bourses de recherche (V2_Rotterdam, UCL Louvain-la-Neuve, Centre National du Cinéma, Université de Berkeley et lauréat des prix Arts numériques – Opline Prize (2021), de la Biennale WRO et de la recherche Arts et Technologies à Vienne.

Férielle Doulain-Zouari (France/Tunisie), Ain el coton

Autrefois, l’oued qui se trouve à quelques kilomètres du village du Mahassen, dans la région du Kef en Tunisie, se remplissait d’eau chaque hiver, mais depuis une dizaine d’années il s’est asséché. Devenu infranchissable, les bergers et les agriculteurs sont aujourd’hui contraints de le contourner. Après plusieurs années de recherches sur les formes, les matériaux, les problématiques et les modes de vie locaux, Férielle Doulain-Zouari imagine la création d’une installation in situ à usage collectif, avec la collaboration d’artisans et d’ouvriers du lieu : un passage fait d’argile et de verre. Fonctionnelle, l’œuvre rend également visible l’absence de l’eau dans un souci de sensibilisation et de réappropriation de la terre et de ses enjeux par ses habitants.

Née à Paris en 1992, Férielle Doulain-Zouari est une artiste franco-tunisienne qui vit et travaille à Tunis. Donnant la part belle aux techniques manuelles inspirées par la vie quotidienne, l’environnement et son histoire et en collaboration notamment avec des artisans ouvriers, elle a exposé à La Boîte ou Jaou à Tunis, à la Biennale d’arts et d’architecture du Centre Val de Loire en France, au Louvre d’Abu Dhabi ou encore à la Biennale de Ouagadougou. En 2021, elle reçoit le deuxième prix de la Biennale de Dakar “Révélation”. Elle est représentée par la Septième Gallery à Paris.

Charlotte Gautier van Tour (France), Bloom, le sang des glaciers

«Bloom : Le sang des glaciers » est le nom donné à un phénomène provoqué par des microalgues qui prolifèrent en haute altitude – notamment dans les écosystèmes alpins – et colorent la neige en rouge. Leur multiplication, accentuée par la hausse des températures, modifie non seulement la couleur de la neige, mais aussi son albédo, entraînant une accélération de la fonte des glaces. En collaboration avec des scientifiques, et nourrie de légendes anciennes, l’artiste développe une série d’œuvres et d’expérimentations sur l’histoire aquatique du massif des Alpes, de son origine sous les eaux à sa fonte actuelle. Sculpture abritant la microalgue, plan-relief montrant le phénomène de bloom algal ou névé rose en gelée d’algues, son projet rappelle que l’eau douce de la neige n’est pas un milieu mort mais, au contraire, un océan de vie en voie de disparition.

Née à Évian-les-Bains en 1989, Charlotte Gautier van Tour vit et travaille à Dieulefit. Elle s’intéresse aux événements qui peuplent nos écosystèmes, les fermentations, germinations, proliférations, macérations. Elle s’allie aux algues, aux végétaux et aux micro-organismes pour la création de ses œuvres, pensées comme des surfaces d’interaction. Elle a participé à de nombreuses expositions et résidences en France, dont La Villa Belleville et la Cité internationale des Arts et est lauréate 2021 et 2022 de la bourse Rouvrir le monde de la Collection Lambert.

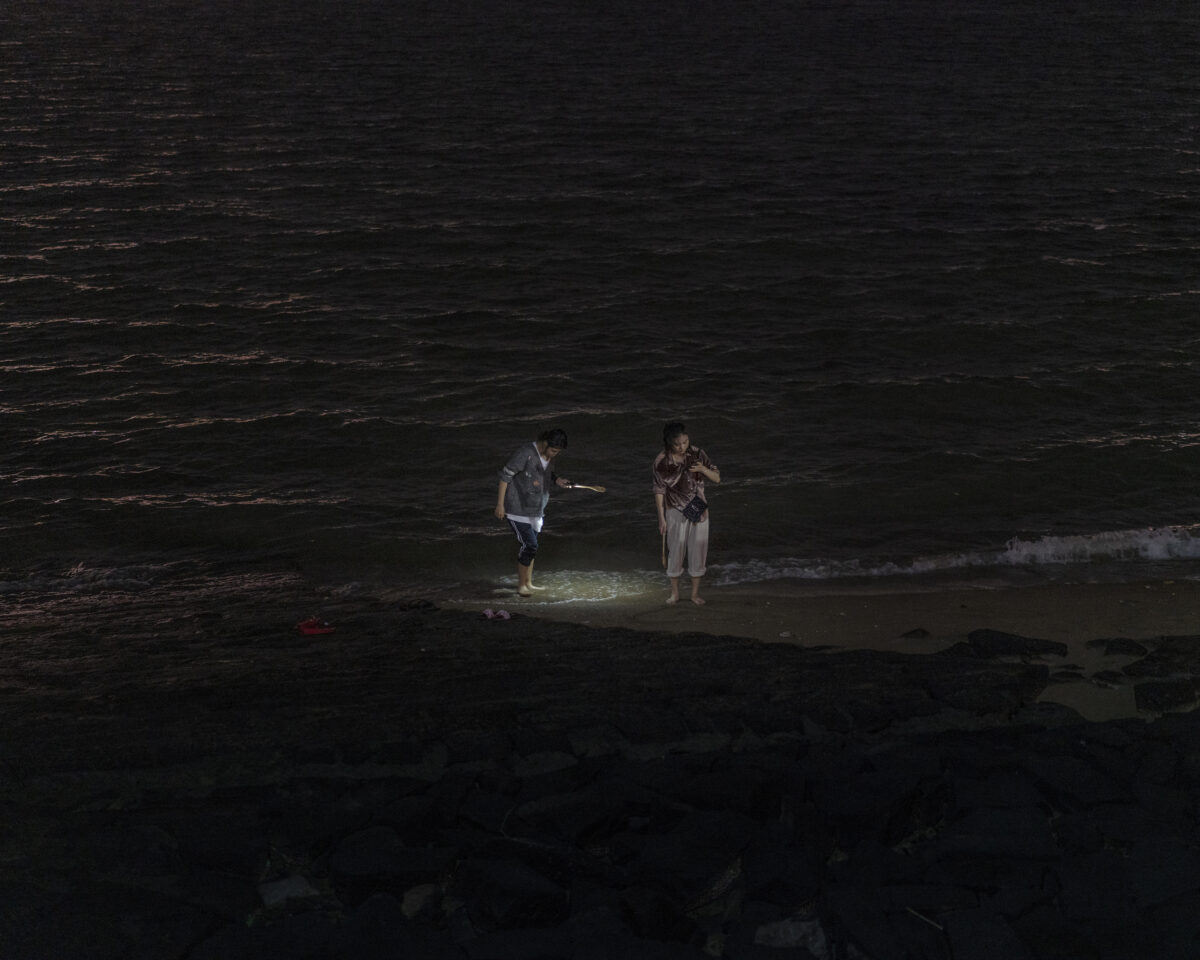

Mohammad Rakibul Hasan (Bangladesh), The Blue Fig

Le Bangladesh est l’un des pays les plus touchés par les conséquences directes du réchauffement climatique. La région côtière des Sundarbans, qui constitue la plus grande zone de mangrove intertidale au monde, est peu à peu submergée par la montée des mers et les raz-de-marée exceptionnellement forts. En saison sèche, lorsque le débit des eaux en amont diminue considérablement, l’eau salée pénètre jusqu’à 240 kilomètres à l’intérieur du pays, entraînant une salinité accrue et une diminution des terres agricoles. Sans eau douce et sans terre, les réfugiés climatiques se multiplient, contraints de migrer vers des bidonvilles urbains aux conditions de vie précaires. The Blue Fig mêle photographie, cinéma et paysages sonores pour raconter l’histoire de ces communautés confrontées à l’intrusion saline.

Né en 1977 à Sherpur, Mohammad Rakibul Hasan vit et travaille à Dhaka. Journaliste, photographe-reporter, cinéaste et artiste visuel, il explore des thèmes d’actualité tels que le changement climatique ou les violences politiques. Son œuvre a été saluée par plusieurs distinctions, dont le Lucie Awards Discovery of the Year en 2018, le One World Media Award en 2022, ainsi que le Human Rights Press Award pour sa série The Looted Honor, consacrée aux survivantes de viols parmi les réfugiées rohingyas.

Pauline Rip (France/Pays-Bas), Elficologie : la récolte de la rosée du matin

Aussi discrète qu’éphémère, la rosée est présente dans de nombreux champs, des plus scientifi-ques aux plus ésotériques : le « dauwtrappen » par exemple est un rituel printanier purificateur oublié des Pays-Bas, qui consiste à marcher pieds nus à l’aube dans l’herbe couverte de rosée. En alchimie, la rosée, appelée « eau céleste », est réputée indispensable à la fabrication de la pierre philosophale. En science, le point de rosée désigne la température à laquelle l’humidité de l’air se condense. Enfin, dans les récits elfiques, la rosée serait une importante ressource nourricière. Mêlant design spéculatif, performance, artisanat et narration, Pauline Rip imagine une coutume – la récolte de la rosée – construite à partir des drôles de critères du patrimoine immatériel de l’UNESCO. Inspiré de l’elficologie — définie par Pierre Dubois comme « l’écologie de l’âme » — le projet tisse des liens entre bureaucratie institutionnelle et folklore, alchimie, science et savoir-faire artisanaux.

Née en 1995 à Rennes, Pauline Rip est une artiste-designer franco-néerlandaise diplômée de l’académie d’Eindhoven et basée entre Bruxelles et Rotterdam. L’artiste explore la rencontre entre narration et matérialité pour préserver un patrimoine imaginaire et proposer une vision romantique de la modernité. Résidente notamment à la Mediamatic Foundation et au Centre Culturel Athéna, elle a exposé au Taiwan Design Museum, à la Dutch Design Week ou encore au Center for Book Arts (NYC).

Julien Salaud (France), Mar & Co.

L’eau douce, ressource vitale mais fragile, façonne des écosystèmes essentiels à la vie. Parmi eux, les mares, petites zones humides sensibles, jouent un rôle crucial en tant que réserve naturelle d’eau et de vie. Pourtant, à l’échelle nationale, 60 % à 90 % d’entre elles ont été détruites depuis le début du 19e siècle. Entre art, écologie et coopération, le projet MAR&Co. s’articule autour de la création de nouvelles mares, véritables foyers d’imaginaires et de dynamiques locales autour de ces oasis de fraîcheur. À travers des rencontres-débats, des ateliers de création artistique, des chantiers participatifs et des parades festives, les mares de Julien Salaud deviennent des terrains d’expérimentation artistique, symbolique et scientifique, concrétisant sur les territoires notre lien à l’eau douce et au vivant.

Né en 1977, Julien Salaud vit et travaille aujourd’hui à Saint-Étienne. Formé à la biochimie, à l’ethnologie puis aux arts plastiques, il développe une pratique artistique nourrie par ses observations naturalistes et ses rencontres avec des peuples natifs américains. Ses œuvres traduisent ses préoccupations écologiques et s’appuient sur la force symbolique de l’imaginaire pour alerter, résister, et décoloniser nos représentations de la nature. Récompensé dès 2010 par le Salon de Montrouge, il a depuis participé à de très nombreuses expositions et résidences en France et à l’étranger. Il est représenté par la galerie Frédérick Mouraux, à Bruxelles.

Marcela Santander Corvalán (Chili), Agwuas

Depuis une vingtaine d’années, le Chili et les pays de l’Amérique latine subissent une pénurie d’eau sans précédent, entre recul du glacier, sururbanisation et mainmise des industries agricoles et extractives sur la ressource. La nouvelle création chorégraphique de Marcela Santander Corvalán Agwuas puise dans son histoire intime, dans sa relation, depuis l’enfance, avec l’océan, les glaciers et les rivières et leurs mémoires pour proposer une relation de réciprocité plus quotidienne et engagée avec les eaux. En lien depuis son adolescence avec des femmes machi (femme médecine) Mapuches et les savoirs et cultures des Andes, Marcela invoque les potentiels tangibles et intangibles de l’eau. En résonance avec les récits multiples et la mémoire des eaux, ce deuxième volet d’une trilogie consacrée à la mémoire des éléments propose un espace fluide et partagé, autour du soin collectif, de la célébration, et de la transmission, notamment à travers des Écoles de l’imagination autour de l’eau.

Née en 1984 à Santiago au Chili, l’artiste chorégraphe Marcela Santander Corvalán vit et travaille aujourd’hui à Paris. Elle développe une œuvre ancrée dans la mémoire et les archives pour créer des récits collectifs et émancipateurs. Après des pièces comme Époque (2015) ou Disparue (2016), elle explore l’écoute (Quietos, 2019 ; Concha, 2020) puis les mythes fondateurs avec la trilogie Bocas de Oro. Engagée dans la transmission, elle mène des projets participatifs et des écoles itinérantes, et codirige depuis 2025 les Laboratoires d’Aubervilliers avec Patricia Allio et Mara Teboul.

Lara Tabet (Liban), A Personal Cartography of Entangled Toxicities: The Rivers

Alors que la bonne santé des rivières est de plus en plus altérée par la multiplication des polluants organiques et chimiques, Lara Tabet, médecin-biologiste de formation, propose une cartographie biologique des cours d’eau qu’elle rencontre ainsi qu’une relecture de la photographie de paysage. À la croisée de l’art, de la biologie et des sciences de l’environnement, ce projet utilise la bactériographie, un procédé photographique expérimental qui permet aux micro-organismes aquatiques isolés de divers échantillons d’eau d’interagir avec la surface photosensible d’un support photographique. Les microorganismes modifient la chimie du support par corrosion chimique et érosion mécanique, révélant dans de sculpturales photographies aux motifs abstraits, l’agentivité de ces entités non humaines présentes dans les cours d’eau.

Née en 1983 à Beirut, Lara Tabet, qui vit et travaille à Marseille, est médecin et artiste transdisciplinaire. Son travail se situe à la croisée de l’art, de l’écologie, des sciences biomédicales et de la politique. Son travail récent mêle recherche scientifique, fiction et autobiographie, autour de l’eau, de la toxicité et des interactions multiscalaires entre échanges microscopiques et flux globaux. Soutenu par de nombreuses bourses et résidences en France et à l’international, Lara Tabet est notamment lauréate du Sursock Museum Prize (2018) et du Prince Claus Mentorship Award (2022).

Kay Zevallos Villegas (Pérou), Sous l’eau vivent les noms qui guérissent

Dans de nombreuses cosmovisions amazoniennes, dont est issue l’artiste, l’eau est un corps vivant : elle respire, se souvient et guérit. Considérant l’eau douce comme une force capable de guérir les mémoires, de restaurer des liens entre les territoires, de soigner les dignités et les corps, Sous l’eau vivent les noms qui guérissent, vise à créer un réseau symbolique de guérison entre des régions marquées par la colonisation, la contamination et l’oubli des savoirs ancestraux, tel que le Pérou et la France. Conçu comme un voyage initiatique qui débute par une navigation performative sur les affluents amazoniens, durant laquelle sont recueillis récits oraux, objets et mémoires invisibles, l’oeuvre donne naissance à des canoës-sculptures, porteurs d’histoires et de soins. Des objets rituels, activés lors de performances participatives, offrant une expérience collective de guérison.

Kay Zevallos Villegas, dite KAY, puise son inspiration dans les croyances populaires, les mythes contemporains et les rituels ancestraux, intégrant des mémoires autobiographiques et les savoirs des peuples amazoniens, et explorant les relations postcoloniales entre l’Europe et l’Amérique latine. Son travail a été présenté, entre autres, au Théâtre du Soleil (France), à la Galerie Nationale de Prague (République tchèque) et au Centre d’Art Contemporain Wifredo Lam (Cuba). En 2024, elle est sélectionnée pour la Biennale de la Havane et est exposée à la 60ème Biennale d’Art de Venise.

Le Prix COAL 2025 bénéficie du soutien financier de l’Office Français de la Biodiversité, du ministère de la Culture, du Musée de la Chasse et de la Nature, de la Fondation François Sommer et de la Fondation LAccolade, ainsi que d’un partenariat avec les Ateliers Médicis et le Centre Wallonie Bruxelles/Paris.

En 2026, le Prix COAL invite les artistes à défendre la nuit, ce bien commun aujourd’hui menacé. Enjeu écologique vital…

Créé en 2019, le Prix COAL Étudiant a pour objectif d’accompagner, par le biais d’une résidence en partenariat avec les…

Célébrant dix ans d’une collaboration fructueuse avec le Musée de la Chasse et de la Nature, COAL, acteur pionnier et…